知識を食べたい・成長したい

こんにちは、東谷です。

この度、スタッフブログの最後に新しくプロフィールを設置することになりました!

ありきたりな紹介文ではなく、クロコで働く人それぞれの個性や想いを反映させたかったため、担当者で集まって改めて打合せの時間を取りました。

この打合せでは、読者の方々に伝えたいことや各担当者を表すキーワードを複数人の視点から列挙して、方向性を定めつつ良いワードやニュアンスを選定し、最終的にたくさんの要素をぎゅっと詰め込んだ文章を生み出しました。

いわゆるブレインストーミングというやつですが、これは物凄く頭を使う体力勝負な会議の手法です。

おかげでこの日の午後は燃料切れを起こしかけました…。

(おやつコーナーにあったカリカリ梅で難を逃れました!)

この会議は自分の中にある経験値や語彙力がどんなものかを試される場です。

改めて常日頃のインプットと、いざという時のアウトプット力を鍛えようと思いました。

時に、インプットとアウトプットの力がが鍛えられた良い思い出話があります。

もう五年以上前のことですが、私にも学生時代がございました。

最近仕事をしていて、大学の卒業論文を思い出すことがとても多かったので、今日はそんな話をしていこうと思います。

会議で心血を注いで作成したプロフィールが末尾にありますので、ぜひ最後までご覧くださいね!

どんな論文だったの?

私が大学のゼミで卒論として発表したのは、仙台を代表する作家、伊坂幸太郎の作品についての研究でした。

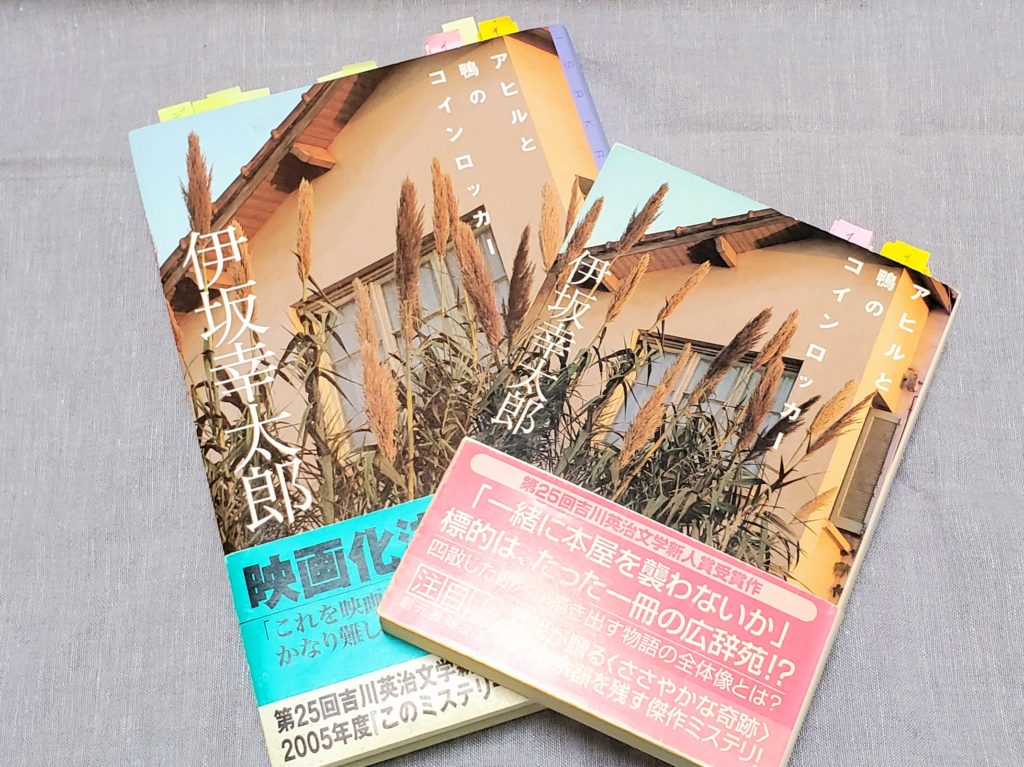

『アヒルと鴨のコインロッカー』という作品がありますが、この小説が映画化された際非常に話題になったのをご存じの方はいらっしゃるでしょうか。

なぜ話題になったかと言うと、この作品は推理小説でよく使われる「叙述トリック」という手法で書かれていたからです。

叙述トリックとはなんぞや、というところを簡単にご説明します。

小説は文字を読んで情景を想像しストーリーを理解していくものです。

叙述トリックはその「読者の想像」の部分に上手く着目し、それを逆手に取って「勘違いさせる」というやり方なんですが、何が面白いって『アヒルと鴨のコインロッカー』は別に推理小説じゃない、というところ(!)

謎を解く必要がないのになんで叙述トリックが使われているのか?

それはぜひ実際に読んでみてください。絶対びっくりするはずです!

『アヒルと鴨のコインロッカー』

伊坂幸太郎 公式HP( https://isakakotaro.ctbctb.com/ )より引用

https://isakakotaro.ctbctb.com/books/アヒルと鴨のコインロッカー

奮闘の日々

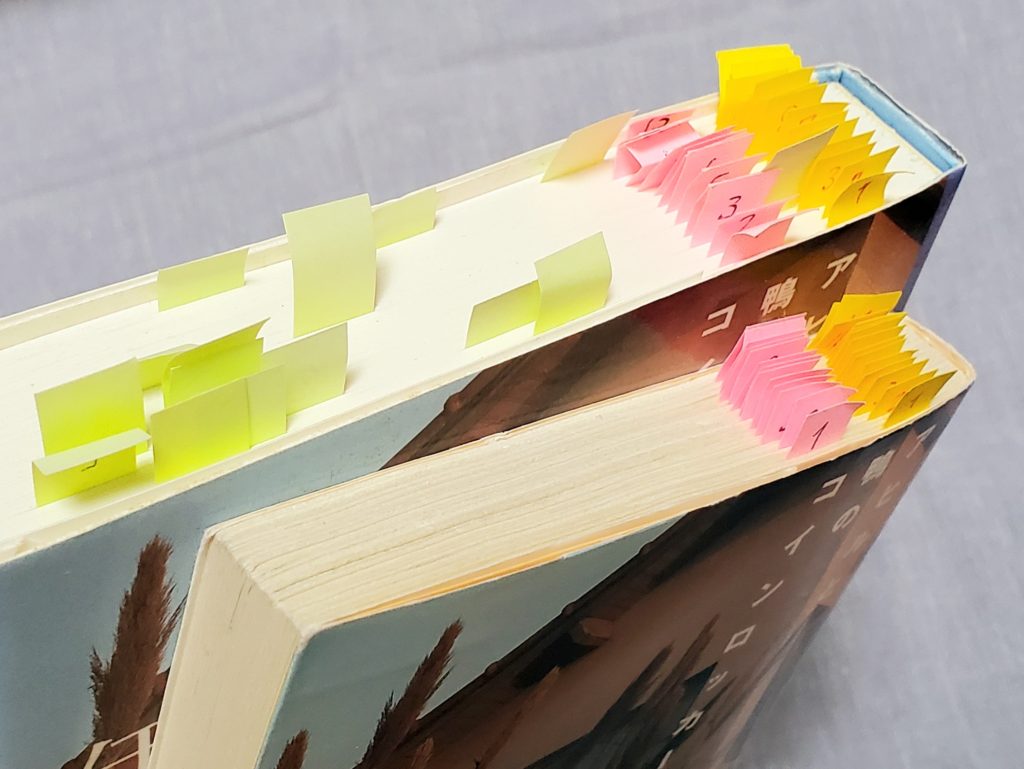

私の論文では、そんな『アヒルと鴨のコインロッカー』の単行本版と文庫版を見比べて加筆修正された箇所を洗い出し、さらにそこから映画での表現に注目しました。

つまり大学四年生の私は、「紙の上でこそ成り立つ叙述トリックを一体どのように映像化したのか」ということを詳らかにすべく、日夜奮闘していた訳です。

ネットで色んな情報をかき集めて、その情報の元になったインタビュー記事や特集の載っている雑誌を取り寄せ、他の作品のあとがきにヒントが無いか探し、帯コメントも解説文も隅々まで読んで、他の小説が読めなくなるくらい熱中していました。

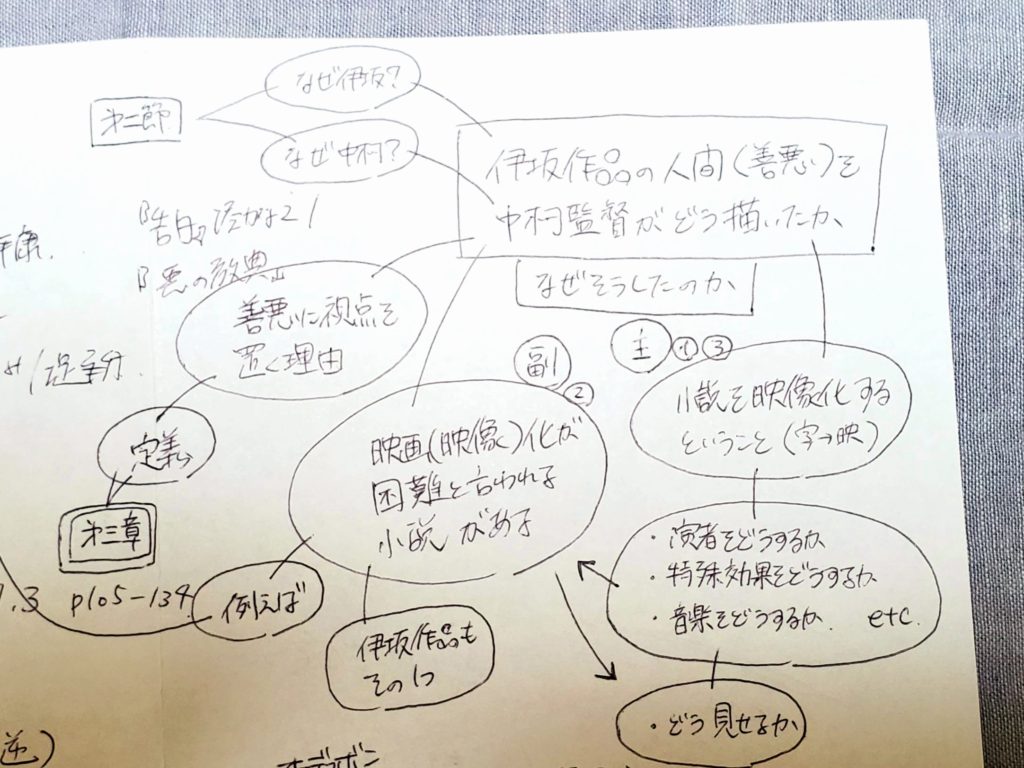

さらに使えるワードや言い回し、事実に基づいたデータ、自分の主観など、様々な情報を紙に書きなぐり、まとめて、またばらして組み直す…という作業が、当時は何よりも一番楽しかった記憶があります。

探してみたらありました。奮闘の痕跡がこちら。

余談:好きな伊坂作品

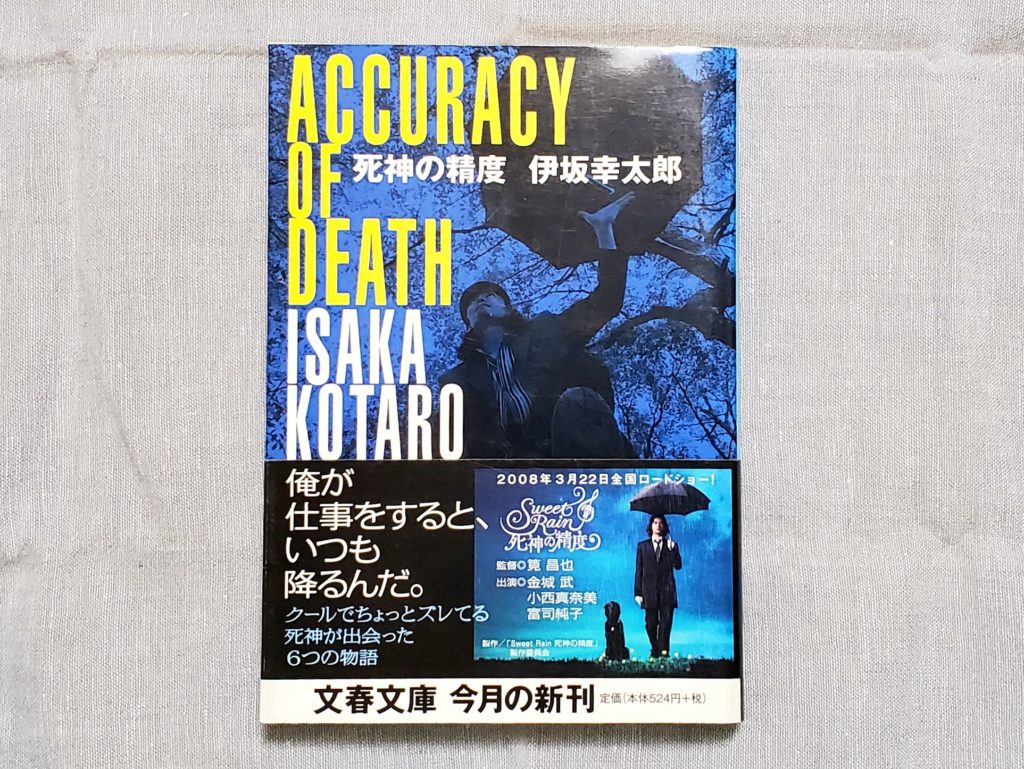

伊坂作品の中でも初期のものがかなり好きなのですが、一番衝撃的で面白かったのは『死神の精度』でした。

人間の生死をこんなにも外側から見ることがあるか、というくらいの淡泊ぶりの中に、「死神は音楽が好き」なんていう情報が放り込まれていて、それはもう好みドストライクな作品です。

伊坂作品は平和な展開が多いですが、ハッピーエンドはあまりありません。そこも好き。

また初期の作品で特徴的なのが、「完全な善人」があまりいないということです。

登場人物は基本的にみんな大なり小なりの罪を抱えていたり、悪いことをしてきた過去があります。

全く無関係の映画『スーサイド・スクワッド』を観ながらふと伊坂作品が脳裏をよぎり、私は悪い奴が悪い奴を懲らしめる展開が好きなんだな、と思いました。

映画『スーサイド・スクワッド』

スーサイド・スクワッド 公式HP( https://wwws.warnerbros.co.jp/suicidesquad/index.html )より抜粋

史上最強の“悪カワ”ヒロインと10人の悪党たち

知識や経験を「糧」にするということ

こうして振り返ってみると、卒業論文での経験は随分とクロコでの業務に活かされているんだな、と思いました。

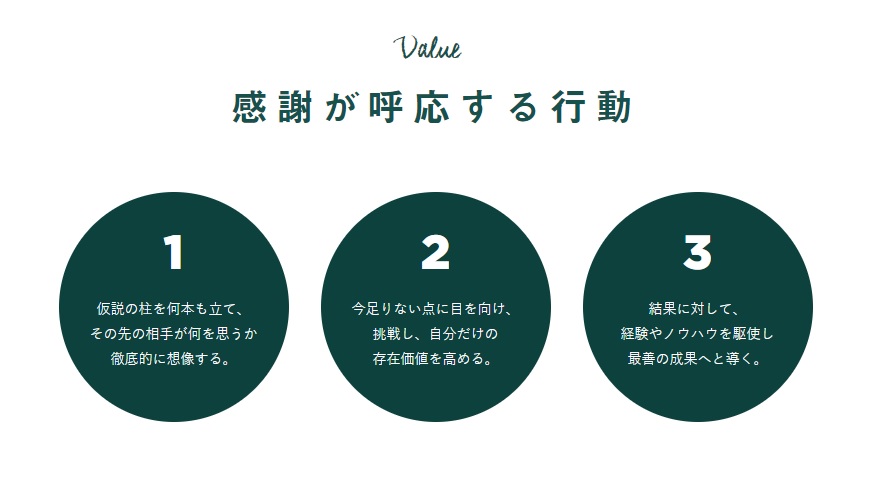

もちろんどんな仕事でもインプットとアウトプットは重要ですし、知識や経験を様々な場面で活かすために言語化していく作業は他の現場でも必要な場合がありますが、この中身の煮詰め方がクロコの行動指針にとても似ている!

クロコでは、「感謝が呼応する行動」をするための一つの手段として、「仮説の柱を何本も立て、その先の相手が何を思うか徹底的に想像する。」というものを掲げています。

今回で言えば、どんなに回りくどくなっても諦めずにぴったりの言葉を探すために何通りも検討して、結果的に一番良いものを探り出すというイメージ。

私が今も昔も大事にしていることです。

もちろんこれは「誰でもできる」ものではなく、その人の感性や経験が過分に染み出すものです。

「クロコでなければ生み出せないもの」を模索する作業は、かつての私が「自分でなければ書けないもの」を模索していた日々が糧になっているようですね。

さいごに

人はどうしたって行き詰まる瞬間があります。当然ながら私も例外ではありません。

そんな瞬間がやってきた時は深呼吸をして、あの夢中になっていた日々を思い出してみることにします。

きっとそれも今後の私の力になるはずです。

もちろんこのブログを書いたことも、経験として蓄えておきます!

最後までご覧いただきありがとうございます。

それではまた~。